1.はじめに

陶芸仲間と山口県に行きました。

萩焼の窯元を訪ねる研修(という名目の)旅行です。研修だけでは疲れるの

で、研修以外の見物を沢山取り入れました。

.jpg)

今回は京都から新山口までの往復を新幹線の

「のぞみ」、新山口からはレンタカーで山口県

をぐるっと左回りに走ろう、という計画です。

←山頭火さんが出迎えてくれた新山口駅

回った所は下図の通りで、こうして地図で見

ると山口県の西半分だけだったことが分かりま

す。津和野は島根県です。

2.安野光雅美術館

2.安野光雅美術館

まずは安野さんの絵を少しだけご覧ください。

.jpg) ↑こわれたにじ (安野光雅美術館通信 No.11 から)

↑こわれたにじ (安野光雅美術館通信 No.11 から)

.jpg) ←絵本の表紙 (美術館通信 No.11 から)

↓青野山 (美術館パンフレットから)

←絵本の表紙 (美術館通信 No.11 から)

↓青野山 (美術館パンフレットから)

.jpg)

安野さんに馴染みのない方も、安野さんの柔らかい絵の雰囲気を感じてい

ただけるかと思います。安野さんは沢山の絵を描き、本を書いておられます。

大人向けの本も子供向けの本も、遊び心がいっぱいの楽しいものばかりです。

私は20年位前に、安野さんの作品に没頭した時期がありました。

安野さんは津和野で育った方です。

山口から津和野へ来る途中に見たのは、緩やかに連なる山の麓に赤茶色の石

見瓦の屋根が点在している穏やかな風景でした。心が休まる安野さんの作風

は、この故郷の津和野の景色によって育まれたのだろう、と感じました。

.jpg) ←津和野駅付近

↓大平原の牧場(「アメリカの風」から)

←津和野駅付近

↓大平原の牧場(「アメリカの風」から)

.jpg)

津和野で1時間半自由行動をすることになりました。

JR津和野駅のすぐ近くに安野光雅美術館があります。津和野は森鴎外の出

身地であり、記念館もありますが、今回は安野光雅美術館と決めていたので、

私は独りで美術館に入りました。

安野さんの本に載せた絵の原画が展示されていました。

私が蔵書を思い切って整理したとき、処分しきれずに保管していた「アメリ

カの風」の原画も拝見することができました。

↓安野光雅美術館 ↓美術館2階から覗いた外の景色

.jpg)

.jpg)

この美術館には、昔の学校の教室が再現されていたり、プラネタリウムが

設けられたり、安野さんの遊び心が反映されています。残念ながらプラネタ

リウムを楽しむ時間がありませんでしが、これはいわゆる星空を眺めるもの

ではなく、想像力、空想力をかきたてるための独自の工夫がされているよう

です。

.jpg) ←むかしの教室(美術館内)

↓

←むかしの教室(美術館内)

↓

.jpg)

安野さんの絵は水彩画です。

美術館で水彩の絵の具セットを販売していたので購入しました。私は来年古

稀を迎えるのを機に、水彩画に取り組んでみよう、と考えています。足腰が

弱って陶芸ができなくなるときに備えて。

3.萩焼窯元

先に述べたように、今回の旅行の目的は陶芸の研修です。

萩焼の真髄に触れられるような窯元を訪ねてみたい、という期待が(私にも

少しは)ありました。どこを訪ねたらよいのかは、熱心な仲間が調べてくれ

ました。

最初(初日)に訪ねたのは、萩陶芸美術館の「吉賀大眉記念館」です。

吉賀大眉(よしかたいび)記念館は海の近くにありました。 道路に面して

吉賀將夫(よしかはたお)先生のギャラリー、その奥に工房と窯があり、少

し高い所に故・吉賀大眉先生の記念館がありました。

.jpg) ←吉賀大眉記念館

↓

←吉賀大眉記念館

↓

.jpg)

記念館には、大眉先生の作品が展示されていたのはもちろんですが、萩の

古陶磁、萩焼の原土や釉薬のもとになる原石などの原材料も展示されていま

した。

吉賀將夫先生はご不在でしたが、奥様が丁寧に応対してくださいました。

大眉先生は日本芸術院会員、文化功労者などに選ばれた萩焼の大家、將夫

先生は大眉先生の長男で、山口大学教授、日展理事などを務められた萩焼の

大家です。

.jpg) ←吉賀將夫先生作

(作陶展案内から)

↓吉賀大眉先生作(入館券から)

←吉賀將夫先生作

(作陶展案内から)

↓吉賀大眉先生作(入館券から)

.jpg)

翌日訪ねたのは深川萩の窯元です。

長門市の仙崎から10キロ余り南に深川萩の窯元がありました。江戸時代の

初めから代々伝わる4窯元のうち、新庄助右衛門窯を訪ねました。

.jpg) ←深川萩窯元の案内板

↓小高い山の上の窯元からの眺め

←深川萩窯元の案内板

↓小高い山の上の窯元からの眺め

.jpg)

第十四代新庄助右衛門の新庄貞嗣(しんじょうさだつぐ)先生と奥様が応

対してくださいました。先生は原土からどのように陶土を準備するか、使っ

ておられる穴窯の特徴、窯詰めの要領、焼き時間など、丁寧に説明してくだ

さいました。小屋で干している稲わらは灰釉を作るためだそうです。

.jpg) ←原土の説明

↓稲わらを干している小屋

←原土の説明

↓稲わらを干している小屋

.jpg)

今回の訪問では、私ども素人の見学を快く受け入れてくださった吉賀將夫

先生と新庄貞嗣先生の度量に感動しました。あらためて両先生の経歴を拝見

して納得しました。両先生は共に東京芸術大学大学院を修了し、数々の受賞

をしておられる大家なのです。故・吉賀大眉先生も東京芸術大学(旧・東京

美術学校)を卒業されたそうです。

応対いただいた両先生の奥様は、大先生の活動をしっかりと支えられるの

に相応しい気品のある美しい方でした。

4.萩城下町

初日のホテルは萩の市街地を一望できる高台にありました。

私たちの旅行には珍しく、今回は高級ホテルに泊まったのです。オホン!

萩市街の左中央の森は松陰神社です。

.jpg) ←ホテルから見た萩市街

↓松陰神社

←ホテルから見た萩市街

↓松陰神社

.jpg)

まずは松陰神社にお参りし、松下村塾を見学しました。

その後、2時間余り市内を散策しました。気持ちのよい街並でした。

気持ちがよかった理由としては、三階建て以上の高いビルが見当たらない

こと、家の周囲は白壁か石垣でかこまれており、ブロック塀がないこと、道

路がきれいに清掃されていること、などが挙げられます。

.jpg) ←白壁と石垣が続く街並み

↓

←白壁と石垣が続く街並み

↓

.jpg)

萩博物館は、長い白壁に囲まれ、ゆったりした敷地に建てられていました。

博物館で夏みかん選果機を見かけたのは、萩が夏みかんの栽培地である所以

なのでしょう。明治維新後、禄を失った士族救済策として栽培が奨励された

ようです。

なお、日本に夏みかんが伝来したのは、1700年代に、後述する青海島

に夏みかんが流れ着いたことによるそうです。青海島には「夏蜜柑原樹」が

天然記念物として指定されているそうです。

.jpg) ←夏みかん選果機

↓萩城址

←夏みかん選果機

↓萩城址

.jpg) 5.金子みすず記念館

5.金子みすず記念館

萩市の西隣りの長門市に金子みすず記念館があります。

みすずさんは、心のなごむ詩を500編余り残し、昭和5年に26歳で早逝

した詩人です。

私が金子みすずさんの名前を知ったのは15年くらい前でした。

大阪で勤務していたとき、北御堂(浄土真宗本願寺派本願寺津村別院)での

講演会に出席したことがありました。その日の講師は私の故郷の群馬から駆

けつけたお坊さんで、お話の中でみすずさんの詩を紹介してくださいました。

その時の講演内容などは、茗荷を多食している私の頭には残っていないので

すが、みすずさんの名前だけは妙に残っていました。

仙崎港近くの宿をインターネットで探したと

ころ、手ごろな宿のすぐ近くにみすずさんの記

念館があることを知りました。

みすずさんは仙崎で生まれ育ちました。

←金子みすずさん

(記念館パンフレットから転写・抜粋)

金子みすず記念館として、かつて金子家が営んでいた書店が復元されてい

ます。書店奥に本館があり、みすずさんの遺稿などが展示されています。

平日の夕方にもかかわらず、沢山の見学者が訪れていました。

.jpg) ←金子文英堂(記念館)

↓

←金子文英堂(記念館)

↓

.jpg)

金子文英堂の左斜め向かいに仙崎郵便局があります。

上の写真は郵便局前で撮影したものです。みすずさんはこの郵便局でよくお

世話になったらしく、郵便局前に植えられていた椿を詩に書いています。

赤いポストの奥にはこの詩が掲示され、椿の木が植えられていました。

.jpg) 郵便局の椿

あかい椿がさいていた、

郵便局がなつかしい。

いつもすがって雲を見た、

黒い御門がなつかしい。

ちいさな白い前かけに、

赤い椿をひろっては、

郵便さんに笑われた、

いつかのあの日がなつかしい。

あかい椿は伐られたし、

黒い御門もこわされて、

ペンキの匂うあたらしい、

郵便局がたちました。

郵便局の椿

あかい椿がさいていた、

郵便局がなつかしい。

いつもすがって雲を見た、

黒い御門がなつかしい。

ちいさな白い前かけに、

赤い椿をひろっては、

郵便さんに笑われた、

いつかのあの日がなつかしい。

あかい椿は伐られたし、

黒い御門もこわされて、

ペンキの匂うあたらしい、

郵便局がたちました。

仙崎港では魚の水揚げが多いためか、みすずさんは魚の詩をいくつか書い

ておられます。この日の夜は海鮮料理を食べる予定だったため、特に魚の詩

が眼についたのかも知れません。

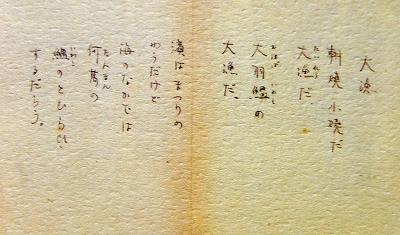

↑記念館パンフレットから転写

大漁

朝焼 小焼けだ

大漁だ、

大羽鰯の

大漁だ

濱はまつりの

やうだけど

海のなかでは

何萬の

鰯のとむらひ

するだらう

↑記念館パンフレットから転写

大漁

朝焼 小焼けだ

大漁だ、

大羽鰯の

大漁だ

濱はまつりの

やうだけど

海のなかでは

何萬の

鰯のとむらひ

するだらう

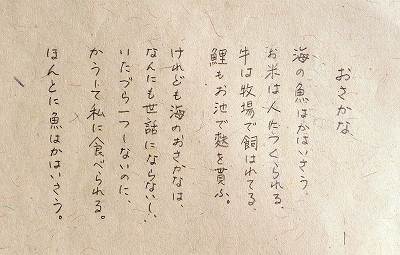

↑記念館に掲示されていた遺稿を書写

おさかな

海の魚はかはいさう。

お米は人につくられる、

牛は牧場で飼はれてる、

鯉もお池で麩を貰ふ。

けれども海のおさかなは、

なんにも世話にならないし、

いたずら一つしないのに、

かうして私に食べられる。

ほんとに魚はかはいさう。

↑記念館に掲示されていた遺稿を書写

おさかな

海の魚はかはいさう。

お米は人につくられる、

牛は牧場で飼はれてる、

鯉もお池で麩を貰ふ。

けれども海のおさかなは、

なんにも世話にならないし、

いたずら一つしないのに、

かうして私に食べられる。

ほんとに魚はかはいさう。

その晩、海鮮料理の店で、みすずさんの詩を回想して手を合わせながら!

生きたイカや魚の料理を堪能しました。

朝が早いらしい同行者は、夜10時前には横になっていました。私が独りで

仕上げのウイスキーを舐めていたとき、驚くべきことに気づきました。

音量を下げていたテレビの画面に「仙崎」の文字が躍ったのです。

それはNHK総合の「歴史秘話ヒストリア」で、なんと金子みすずさんの生

涯を紹介する番組でした。数時間前にみすずさんの資料館に立ち寄り、みす

ずさんの生活した仙崎に泊まっている今、みすずさんの特集番組を見る偶然

に感動しました。

(余談ながら、貧しい我が家は地デジ対応ができず、BSだけしか見ていな

いので、旅行に来なければこの番組を見ることはできませんでした。)

6.くじら墓(青海島)

仙崎漁港の日本海側に青海島(おうみじま)があります。

島と言っても海峡の狭い所は100メートル足らずで、本土と青海島とは橋

で結ばれています。周囲40キロほどの細長く伸びた島が、深く入り込んだ

仙崎湾を形成しています。

遊覧船に乗って島の一部を見物しました。

日本海側は岩が切り立っており、人家や港は仙崎湾側に集中しているようで

す。

.jpg) ←日本海側の岩場

↓

←日本海側の岩場

↓

.jpg)

青海島の先端にある「くじら資料館」を訪ねました。

閉館間際に飛び込み、かつてのくじら漁の様子などを少し知ることができま

した。くじら資料館のすぐ近くに「くじら墓」がありました。

.jpg) ←マンホールの蓋

↓くじら墓の表示

←マンホールの蓋

↓くじら墓の表示

.jpg)

石塔の横に解説板が建てられていました。

鯨墓の解説の要旨;

「この地域では明治末期まで捕鯨が行われてきた。延宝7年(1679年)、

向岸寺の讃誉上人が観音堂を建立して鯨の回向を始めた。鯨組の網頭たちは

元禄5年(1692年)に鯨墓を建立した。墓石の南無阿弥陀仏の下に刻ま

れている2行の文意;「我々は胎児を捕るつもりはなく、海に逃がしてやり

たいが、海に放ったら生きていけないだろう。どうか念仏回向の功徳を受け

てくれ」 元禄5年から明治にかけて鯨の胎児70数体が埋葬されている。」

この解説には英訳が併記されています。

鯨油を採るために、大量に鯨を殺してきた国の人たちにも読んでもらいたい

ものです。

鯨墓は昭和10年(1935年)に国指定史跡となったそうです。

.jpg) ←くじら墓

↓観音堂

←くじら墓

↓観音堂

.jpg)

鯨墓は鯨の胎児を供養するものですが、大人の鯨については戒名を記録し

た過去帳が残されている、とくじら資料館の人が言っていました。

7.柱状節理

柱状節理とはなんじゃ? と不審に思われる方も多いかと思います。

ウィキペディアによると、

「節理(せつり、joint )とは、岩体に発達した

規則性のある割れ目のうち、両側にずれの見られないもの..」そして「柱

状節理(ちゅうじょうせつり)は岩体が柱状になった節理。六角柱状のもの

が多いが、五角柱状や四角柱状のものもある..」とあります。

つまり、マグマが冷却されるときに六角形などの柱状に規則的に固まった

岩、というような意味のようです。

節理には、板状、方状、放射状などの種類もあります。

節理は地球の活動によって作られるため、世界各地で見られます。日本の各

地にもあり、東尋坊は柱状節理の代表例だそうです。私は数年前まで柱状節

理のことを知りませんでした。東尋坊を訪ねたのは40年位前で、その様子

は忘れかけています。

2年前に訪ねた

済州島では、柱状節理

を見学する余裕がありませんでした。

そこで、機会があれば柱状節理を真近に

見て、触ってみたいものだと思っていま

した。

←済州島の柱状節理(パンフレットから)

長門市の観光案内によれば、俵島に柱状節理がある、とのことでした。

具体的な通路までは確認していなかったため、ナビを頼りに岬の先端まで車

を進めました。車一台がかろうじて通れるだけの狭い起伏のある道が続きま

した。これ以上進んだら道が途絶えそうだと思われるところで車を止めまし

た。そこは急斜面に棚田が海に向かって連なっている所でした。

数件の家があったので訪ねてみましたが人影がありません。棚田の間を細

い道が海岸まで続いていたので下りてみました。少し離れた所に灯台のある

小さな島が見えました。

.jpg)

右端に鋭く立ち上がっている岩が見えたのでズームで撮影しました。

.jpg)

さらに先端部を拡大してみます。

この島が俵島で、立ち上がっているのは柱状節理に間違いなさそうです。

.jpg)

俵島に近づく道は不明だったので、これ以上の探索は断念しました。

次の観光スポットは角島です。

角島へは通行料無料の長い橋が架かっています。橋の中央部に停車して周囲

を眺めました。海の中に突き出ている岩を見て驚きました。

.jpg) ←連絡橋

↓橋から見下ろした岩

←連絡橋

↓橋から見下ろした岩

.jpg)

岩の一部を拡大してみると、これは柱状節理に間違いありません。

六角形、五角形、四角形が混在しています。もともとは垂直に形成された柱

状節理の一部が横転したものと思われます。

.jpg)

手で触ることができなかったのが残念ですが、二か所で存在を確認できた

ことで今回はよしとします。

8.その他

新幹線の新山口駅から数キロ走ったところで、お寺に立ち寄りました。

.jpg)

瑠璃光寺五重塔が目当てです。

室町時代の中期(1442年)

に建立されたそうです。

←国宝 瑠璃光寺五重塔

このあたりは香山公園として

整備されているようで、「日本

の歴史公園100選 香山公園」

の石碑がありました。

旅行の2日目は長門市の民宿に泊まりました。

金子みすず記念館に近く、部屋から仙崎港を見下ろすことができました。

.jpg) ←朝の仙崎港(手前は観光船乗り場)

↓千畳敷から(奥に青海島)

←朝の仙崎港(手前は観光船乗り場)

↓千畳敷から(奥に青海島)

.jpg)

この日、3日目は長門市から海岸沿いに左回りしました。

この3日間は快晴に恵まれました。てるてる坊主役として、頭をまるめた私

の祈りが叶えられました。

まずは千畳敷から朝のパノラマを楽しみました。コーヒーを飲みながら煙

草をくゆらせれば幸せだったのですが、レストランは11時からでした。

千畳敷の少し先に棚田100選の名所がありました。

夕日と漁火を背景に見るのが人気のようです。駐車場の近くにため池があり、

ため池100選の表示がありました。長州の人は順位を競うのが好きなので

しょうか。

.jpg) ←油谷の棚田

↓ため池

←油谷の棚田

↓ため池

.jpg)

長い橋を渡った角島の先端に、角島灯台がありました。

明治九年三月一日(1896年)に初点灯した、旨の表示が入口の上部に取

り付けられていました。形状からして、ヨーロッパの石造りの塔が思い浮か

びましたが、案の定、設計はイギリス人によるそうです。

現在も稼働しており、「日本の灯台50選」(100選ではありません)

に選ばれているそうです。

.jpg) ←石造の灯台

↓灯台の上から見た日本海

←石造の灯台

↓灯台の上から見た日本海

.jpg)

昼食の場所として、下関の唐戸市場を目指しました。

市場の2階に安くておいしい食堂があります。6年前に来たときに食べたの

は、1,100円のふぐ定食でしたが、味も量も満足でした。

店はお客さんで一杯でした。今もふぐ定食の値段は変わっていません。

着いたのは1時半過ぎでした。...その日の営業が終了した直後でした。

.jpg) ←唐戸市場から見た関門大橋

↓唐戸市場近くの赤間神宮

←唐戸市場から見た関門大橋

↓唐戸市場近くの赤間神宮

.jpg) 9.おわりに

9.おわりに

今年9月には、近代美術館で陶芸グループの作品展を行いました。

その背伸びをした疲れを癒し、次なる作品のアイデアを養うべく! 今回の

旅行となりました。成果はともかく、萩焼の大御所を身近に感じさせていた

だいたのは大変嬉しいことです。

現役時代には新幹線で何度も九州へ行きましたが、山口で降りたのは今回

が初めてです。歴史ドラマによく登場する長州を旅行することは少なかった

ので、今回は長州の景色を眺めるよい機会となりました。

(散策:2011年10月18日〜20日)

(脱稿:2011年10月30日)

-----------------------------------------------------------------

この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ

今回は京都から新山口までの往復を新幹線の 「のぞみ」、新山口からはレンタカーで山口県 をぐるっと左回りに走ろう、という計画です。 ←山頭火さんが出迎えてくれた新山口駅 回った所は下図の通りで、こうして地図で見 ると山口県の西半分だけだったことが分かりま す。津和野は島根県です。

2.安野光雅美術館 まずは安野さんの絵を少しだけご覧ください。

↑こわれたにじ (安野光雅美術館通信 No.11 から)

←絵本の表紙 (美術館通信 No.11 から) ↓青野山 (美術館パンフレットから)

安野さんに馴染みのない方も、安野さんの柔らかい絵の雰囲気を感じてい ただけるかと思います。安野さんは沢山の絵を描き、本を書いておられます。 大人向けの本も子供向けの本も、遊び心がいっぱいの楽しいものばかりです。 私は20年位前に、安野さんの作品に没頭した時期がありました。 安野さんは津和野で育った方です。 山口から津和野へ来る途中に見たのは、緩やかに連なる山の麓に赤茶色の石 見瓦の屋根が点在している穏やかな風景でした。心が休まる安野さんの作風 は、この故郷の津和野の景色によって育まれたのだろう、と感じました。

←津和野駅付近 ↓大平原の牧場(「アメリカの風」から)

津和野で1時間半自由行動をすることになりました。 JR津和野駅のすぐ近くに安野光雅美術館があります。津和野は森鴎外の出 身地であり、記念館もありますが、今回は安野光雅美術館と決めていたので、 私は独りで美術館に入りました。 安野さんの本に載せた絵の原画が展示されていました。 私が蔵書を思い切って整理したとき、処分しきれずに保管していた「アメリ カの風」の原画も拝見することができました。 ↓安野光雅美術館 ↓美術館2階から覗いた外の景色

この美術館には、昔の学校の教室が再現されていたり、プラネタリウムが 設けられたり、安野さんの遊び心が反映されています。残念ながらプラネタ リウムを楽しむ時間がありませんでしが、これはいわゆる星空を眺めるもの ではなく、想像力、空想力をかきたてるための独自の工夫がされているよう です。

←むかしの教室(美術館内) ↓

安野さんの絵は水彩画です。 美術館で水彩の絵の具セットを販売していたので購入しました。私は来年古 稀を迎えるのを機に、水彩画に取り組んでみよう、と考えています。足腰が 弱って陶芸ができなくなるときに備えて。 3.萩焼窯元 先に述べたように、今回の旅行の目的は陶芸の研修です。 萩焼の真髄に触れられるような窯元を訪ねてみたい、という期待が(私にも 少しは)ありました。どこを訪ねたらよいのかは、熱心な仲間が調べてくれ ました。 最初(初日)に訪ねたのは、萩陶芸美術館の「吉賀大眉記念館」です。 吉賀大眉(よしかたいび)記念館は海の近くにありました。 道路に面して 吉賀將夫(よしかはたお)先生のギャラリー、その奥に工房と窯があり、少 し高い所に故・吉賀大眉先生の記念館がありました。

←吉賀大眉記念館 ↓

記念館には、大眉先生の作品が展示されていたのはもちろんですが、萩の 古陶磁、萩焼の原土や釉薬のもとになる原石などの原材料も展示されていま した。 吉賀將夫先生はご不在でしたが、奥様が丁寧に応対してくださいました。 大眉先生は日本芸術院会員、文化功労者などに選ばれた萩焼の大家、將夫 先生は大眉先生の長男で、山口大学教授、日展理事などを務められた萩焼の 大家です。

←吉賀將夫先生作 (作陶展案内から) ↓吉賀大眉先生作(入館券から)

翌日訪ねたのは深川萩の窯元です。 長門市の仙崎から10キロ余り南に深川萩の窯元がありました。江戸時代の 初めから代々伝わる4窯元のうち、新庄助右衛門窯を訪ねました。

←深川萩窯元の案内板 ↓小高い山の上の窯元からの眺め

第十四代新庄助右衛門の新庄貞嗣(しんじょうさだつぐ)先生と奥様が応 対してくださいました。先生は原土からどのように陶土を準備するか、使っ ておられる穴窯の特徴、窯詰めの要領、焼き時間など、丁寧に説明してくだ さいました。小屋で干している稲わらは灰釉を作るためだそうです。

←原土の説明 ↓稲わらを干している小屋

今回の訪問では、私ども素人の見学を快く受け入れてくださった吉賀將夫 先生と新庄貞嗣先生の度量に感動しました。あらためて両先生の経歴を拝見 して納得しました。両先生は共に東京芸術大学大学院を修了し、数々の受賞 をしておられる大家なのです。故・吉賀大眉先生も東京芸術大学(旧・東京 美術学校)を卒業されたそうです。 応対いただいた両先生の奥様は、大先生の活動をしっかりと支えられるの に相応しい気品のある美しい方でした。 4.萩城下町 初日のホテルは萩の市街地を一望できる高台にありました。 私たちの旅行には珍しく、今回は高級ホテルに泊まったのです。オホン! 萩市街の左中央の森は松陰神社です。

←ホテルから見た萩市街 ↓松陰神社

まずは松陰神社にお参りし、松下村塾を見学しました。 その後、2時間余り市内を散策しました。気持ちのよい街並でした。 気持ちがよかった理由としては、三階建て以上の高いビルが見当たらない こと、家の周囲は白壁か石垣でかこまれており、ブロック塀がないこと、道 路がきれいに清掃されていること、などが挙げられます。

←白壁と石垣が続く街並み ↓

萩博物館は、長い白壁に囲まれ、ゆったりした敷地に建てられていました。 博物館で夏みかん選果機を見かけたのは、萩が夏みかんの栽培地である所以 なのでしょう。明治維新後、禄を失った士族救済策として栽培が奨励された ようです。 なお、日本に夏みかんが伝来したのは、1700年代に、後述する青海島 に夏みかんが流れ着いたことによるそうです。青海島には「夏蜜柑原樹」が 天然記念物として指定されているそうです。

←夏みかん選果機 ↓萩城址

5.金子みすず記念館 萩市の西隣りの長門市に金子みすず記念館があります。 みすずさんは、心のなごむ詩を500編余り残し、昭和5年に26歳で早逝 した詩人です。 私が金子みすずさんの名前を知ったのは15年くらい前でした。 大阪で勤務していたとき、北御堂(浄土真宗本願寺派本願寺津村別院)での 講演会に出席したことがありました。その日の講師は私の故郷の群馬から駆 けつけたお坊さんで、お話の中でみすずさんの詩を紹介してくださいました。 その時の講演内容などは、茗荷を多食している私の頭には残っていないので すが、みすずさんの名前だけは妙に残っていました。

仙崎港近くの宿をインターネットで探したと ころ、手ごろな宿のすぐ近くにみすずさんの記 念館があることを知りました。 みすずさんは仙崎で生まれ育ちました。 ←金子みすずさん (記念館パンフレットから転写・抜粋) 金子みすず記念館として、かつて金子家が営んでいた書店が復元されてい ます。書店奥に本館があり、みすずさんの遺稿などが展示されています。 平日の夕方にもかかわらず、沢山の見学者が訪れていました。

←金子文英堂(記念館) ↓

金子文英堂の左斜め向かいに仙崎郵便局があります。 上の写真は郵便局前で撮影したものです。みすずさんはこの郵便局でよくお 世話になったらしく、郵便局前に植えられていた椿を詩に書いています。 赤いポストの奥にはこの詩が掲示され、椿の木が植えられていました。

郵便局の椿 あかい椿がさいていた、 郵便局がなつかしい。 いつもすがって雲を見た、 黒い御門がなつかしい。 ちいさな白い前かけに、 赤い椿をひろっては、 郵便さんに笑われた、 いつかのあの日がなつかしい。 あかい椿は伐られたし、 黒い御門もこわされて、 ペンキの匂うあたらしい、 郵便局がたちました。 仙崎港では魚の水揚げが多いためか、みすずさんは魚の詩をいくつか書い ておられます。この日の夜は海鮮料理を食べる予定だったため、特に魚の詩 が眼についたのかも知れません。

↑記念館パンフレットから転写 大漁 朝焼 小焼けだ 大漁だ、 大羽鰯の 大漁だ 濱はまつりの やうだけど 海のなかでは 何萬の 鰯のとむらひ するだらう

↑記念館に掲示されていた遺稿を書写 おさかな 海の魚はかはいさう。 お米は人につくられる、 牛は牧場で飼はれてる、 鯉もお池で麩を貰ふ。 けれども海のおさかなは、 なんにも世話にならないし、 いたずら一つしないのに、 かうして私に食べられる。 ほんとに魚はかはいさう。 その晩、海鮮料理の店で、みすずさんの詩を回想して手を合わせながら! 生きたイカや魚の料理を堪能しました。 朝が早いらしい同行者は、夜10時前には横になっていました。私が独りで 仕上げのウイスキーを舐めていたとき、驚くべきことに気づきました。 音量を下げていたテレビの画面に「仙崎」の文字が躍ったのです。 それはNHK総合の「歴史秘話ヒストリア」で、なんと金子みすずさんの生 涯を紹介する番組でした。数時間前にみすずさんの資料館に立ち寄り、みす ずさんの生活した仙崎に泊まっている今、みすずさんの特集番組を見る偶然 に感動しました。 (余談ながら、貧しい我が家は地デジ対応ができず、BSだけしか見ていな いので、旅行に来なければこの番組を見ることはできませんでした。) 6.くじら墓(青海島) 仙崎漁港の日本海側に青海島(おうみじま)があります。 島と言っても海峡の狭い所は100メートル足らずで、本土と青海島とは橋 で結ばれています。周囲40キロほどの細長く伸びた島が、深く入り込んだ 仙崎湾を形成しています。 遊覧船に乗って島の一部を見物しました。 日本海側は岩が切り立っており、人家や港は仙崎湾側に集中しているようで す。

←日本海側の岩場 ↓

青海島の先端にある「くじら資料館」を訪ねました。 閉館間際に飛び込み、かつてのくじら漁の様子などを少し知ることができま した。くじら資料館のすぐ近くに「くじら墓」がありました。

←マンホールの蓋 ↓くじら墓の表示

石塔の横に解説板が建てられていました。 鯨墓の解説の要旨; 「この地域では明治末期まで捕鯨が行われてきた。延宝7年(1679年)、 向岸寺の讃誉上人が観音堂を建立して鯨の回向を始めた。鯨組の網頭たちは 元禄5年(1692年)に鯨墓を建立した。墓石の南無阿弥陀仏の下に刻ま れている2行の文意;「我々は胎児を捕るつもりはなく、海に逃がしてやり たいが、海に放ったら生きていけないだろう。どうか念仏回向の功徳を受け てくれ」 元禄5年から明治にかけて鯨の胎児70数体が埋葬されている。」 この解説には英訳が併記されています。 鯨油を採るために、大量に鯨を殺してきた国の人たちにも読んでもらいたい ものです。 鯨墓は昭和10年(1935年)に国指定史跡となったそうです。

←くじら墓 ↓観音堂

鯨墓は鯨の胎児を供養するものですが、大人の鯨については戒名を記録し た過去帳が残されている、とくじら資料館の人が言っていました。 7.柱状節理 柱状節理とはなんじゃ? と不審に思われる方も多いかと思います。 ウィキペディアによると、「節理(せつり、joint )とは、岩体に発達した 規則性のある割れ目のうち、両側にずれの見られないもの..」そして「柱 状節理(ちゅうじょうせつり)は岩体が柱状になった節理。六角柱状のもの が多いが、五角柱状や四角柱状のものもある..」とあります。 つまり、マグマが冷却されるときに六角形などの柱状に規則的に固まった 岩、というような意味のようです。 節理には、板状、方状、放射状などの種類もあります。 節理は地球の活動によって作られるため、世界各地で見られます。日本の各 地にもあり、東尋坊は柱状節理の代表例だそうです。私は数年前まで柱状節 理のことを知りませんでした。東尋坊を訪ねたのは40年位前で、その様子 は忘れかけています。

2年前に訪ねた済州島では、柱状節理 を見学する余裕がありませんでした。 そこで、機会があれば柱状節理を真近に 見て、触ってみたいものだと思っていま した。 ←済州島の柱状節理(パンフレットから) 長門市の観光案内によれば、俵島に柱状節理がある、とのことでした。 具体的な通路までは確認していなかったため、ナビを頼りに岬の先端まで車 を進めました。車一台がかろうじて通れるだけの狭い起伏のある道が続きま した。これ以上進んだら道が途絶えそうだと思われるところで車を止めまし た。そこは急斜面に棚田が海に向かって連なっている所でした。 数件の家があったので訪ねてみましたが人影がありません。棚田の間を細 い道が海岸まで続いていたので下りてみました。少し離れた所に灯台のある 小さな島が見えました。

右端に鋭く立ち上がっている岩が見えたのでズームで撮影しました。

さらに先端部を拡大してみます。 この島が俵島で、立ち上がっているのは柱状節理に間違いなさそうです。

俵島に近づく道は不明だったので、これ以上の探索は断念しました。 次の観光スポットは角島です。 角島へは通行料無料の長い橋が架かっています。橋の中央部に停車して周囲 を眺めました。海の中に突き出ている岩を見て驚きました。

←連絡橋 ↓橋から見下ろした岩

岩の一部を拡大してみると、これは柱状節理に間違いありません。 六角形、五角形、四角形が混在しています。もともとは垂直に形成された柱 状節理の一部が横転したものと思われます。

手で触ることができなかったのが残念ですが、二か所で存在を確認できた ことで今回はよしとします。 8.その他 新幹線の新山口駅から数キロ走ったところで、お寺に立ち寄りました。

瑠璃光寺五重塔が目当てです。 室町時代の中期(1442年) に建立されたそうです。 ←国宝 瑠璃光寺五重塔 このあたりは香山公園として 整備されているようで、「日本 の歴史公園100選 香山公園」 の石碑がありました。 旅行の2日目は長門市の民宿に泊まりました。 金子みすず記念館に近く、部屋から仙崎港を見下ろすことができました。

←朝の仙崎港(手前は観光船乗り場) ↓千畳敷から(奥に青海島)

この日、3日目は長門市から海岸沿いに左回りしました。 この3日間は快晴に恵まれました。てるてる坊主役として、頭をまるめた私 の祈りが叶えられました。 まずは千畳敷から朝のパノラマを楽しみました。コーヒーを飲みながら煙 草をくゆらせれば幸せだったのですが、レストランは11時からでした。 千畳敷の少し先に棚田100選の名所がありました。 夕日と漁火を背景に見るのが人気のようです。駐車場の近くにため池があり、 ため池100選の表示がありました。長州の人は順位を競うのが好きなので しょうか。

←油谷の棚田 ↓ため池

長い橋を渡った角島の先端に、角島灯台がありました。 明治九年三月一日(1896年)に初点灯した、旨の表示が入口の上部に取 り付けられていました。形状からして、ヨーロッパの石造りの塔が思い浮か びましたが、案の定、設計はイギリス人によるそうです。 現在も稼働しており、「日本の灯台50選」(100選ではありません) に選ばれているそうです。

←石造の灯台 ↓灯台の上から見た日本海

昼食の場所として、下関の唐戸市場を目指しました。 市場の2階に安くておいしい食堂があります。6年前に来たときに食べたの は、1,100円のふぐ定食でしたが、味も量も満足でした。 店はお客さんで一杯でした。今もふぐ定食の値段は変わっていません。 着いたのは1時半過ぎでした。...その日の営業が終了した直後でした。

←唐戸市場から見た関門大橋 ↓唐戸市場近くの赤間神宮

9.おわりに 今年9月には、近代美術館で陶芸グループの作品展を行いました。 その背伸びをした疲れを癒し、次なる作品のアイデアを養うべく! 今回の 旅行となりました。成果はともかく、萩焼の大御所を身近に感じさせていた だいたのは大変嬉しいことです。 現役時代には新幹線で何度も九州へ行きましたが、山口で降りたのは今回 が初めてです。歴史ドラマによく登場する長州を旅行することは少なかった ので、今回は長州の景色を眺めるよい機会となりました。 (散策:2011年10月18日〜20日) (脱稿:2011年10月30日) ----------------------------------------------------------------- この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ